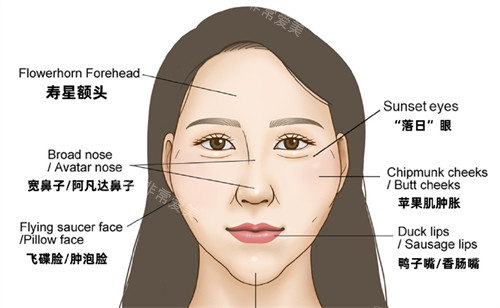

去年冬天照镜子时,我突然发现自己的苹果肌像发酵过头的面团,原本期待的甜美幼态变成了浮肿的塑胶感。

这要"归功于"三年前在江南某诊所做的复合填充——生长因子混合玻尿酸的所谓"童颜套餐"。

作为过来人,我想分享在Bonita皮肤科的修复历程,给同样陷入"馒化脸"困境的朋友一盏指路灯。

一、藏在皮肤下的定时炸弹

我的噩梦始于术后第二年,原本自然的苹果肌开始不受控地膨胀。

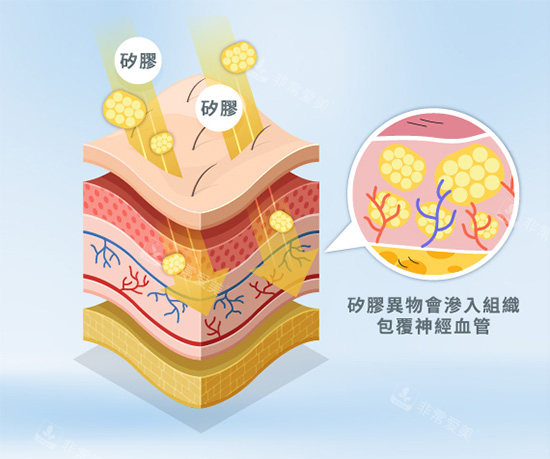

Bonita的崔院长用高频超声检测时,屏幕里交织的填充物像纠缠的毛线团——玻尿酸结晶、生长因子催生的增生组织、还有不明絮状物相互粘连。

这种"鸡尾酒式填充"造成的复合型异物,正是导致面部异常膨出的元凶。

二、激光导航下的"排雷行动"

手术室里泛着淡淡蓝光的激光探头,颠覆了我对传统刮匙取物的想象。

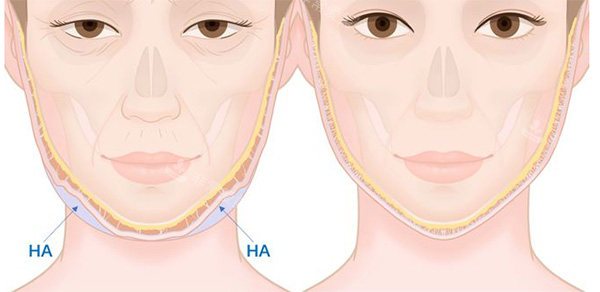

0.3mm的精密光纤在皮下织出光网,将填充物与自体组织温柔分离。

特别设计的钝头吸管像智能吸尘器,根据异物密度自动调节负压,我那结成块状的玻尿酸混合物被分批次可靠导出。

术后第三天肿胀消退时,触摸面部终于不再是硬邦邦的触感。

三、不同异物的个性化解码

邻床的日本姐姐取出的是二十年前的奥美定,这些沿组织间隙"迁徙"的凝胶状物质,需要配合内窥镜追踪清除。

而遇到生长因子过度刺激的病例,医生会先注射抑制剂平复细胞活性,待异常增生停止后再行取出。这种分型处置的理念,让我想起中医的"望闻问切"。

四、修复期的三个重要发现

被异物挤压变形的真皮层,在取出三个月后出现了自主回弹现象

使用医疗级冷导仪护理,比传统冰敷更能稳定血管

夜间佩戴的弹性加压面罩,意外改善了原本不对称的下颌线

五、来自更衣室的真实对话

术后护理区总飘着各国语言的交流片段。

莫斯科的模特指着自己修复自然的鼻梁说:"三年前打的廉价填充物差点毁了职业生涯";

迪拜来的女士展示着取出胸部奥美定后的瘢痕,不到米粒大小的印记让我惊讶于切口隐蔽技术。

这些跨文化的美容悲剧,在Bonita的诊室里都找到了救赎。

现在摸着自己逐渐修复原生轮廓的脸庞,终于理解询问时院长说的:"我们要找回的是你本来的样子。"

那些被过度营销的"理想脸型",终究敌不过组织细胞更舒适的存在状态。

在首尔骤雨初歇的黄昏,镜中的微笑不再有填充物的挤压感,这是我三十岁收到的更好礼物。

评价(已有{{comments_num}}人点评)